こんにちは。JICA海外協力隊を終えた後、コスタリカの国連平和大学(UPEACE)に留学していた、おぽきょです。

「国連平和大学って、実際何を学ぶの?」

「JICAの経験を、どうアカデミックに活かせるの?」

この記事では、私が大学院で「何を学び、何に苦しみ、何を得たのか」、その“リアル”を、当時のメモ(はてなブログ)を元に全公開します。

(※ちなみに、私が利用した日本財団の奨学金(APS)は残念ながら終了してしまいましたが 、留学で得た学びは普遍的だと思うので、ここに記録します)

UPEACEの洗礼:「多様性」と「〇〇主義者」たち

まず、勉強内容の前に、私が叩きのめされた「環境」の話をさせてください。

Diversity(多様性)という名のカオス

文字通り世界中から学生100人以上が集まるキャンパスで、十人十色の価値観が混ざり合います 。話す言葉、思想、宗教...すべてが根本から違いました。

特に強く感じたのは2つです 。

- ビーガン・ベジタリアンの多さ:「環境保護のために肉を食べない」という価値観が、私には新鮮でした 。

- ペットフレンドリーすぎる環境:カフェテリアどころか、授業中に足元ででかい犬が寝ているのは、正直落ち着きませんでした(笑) 。

〇〇主義者(イズム)たちの熱狂

これも主に欧米の学生に多かったですが、「主義(イズム)」を強く持っている人が多かったです 。

特にフェミニズムなど、女性の人権の話になると、めちゃくちゃヒートアップします 。

100人いれば100の価値観があるので、時に自分の「主義」を強く押し付けすぎる人もいて、ドキッとしたこともありました 。

この経験で学んだのは、多国籍な場で最も重要なのは「ファシリテーション能力」だということです。「それでええやん」と全員を肯定しつつ、物事を前に進める力。これを痛感しました 。

国連平和大学(UPEACE)のリアルな授業内容

スケジュールは、1コマ3週間を繰り返す形式で、1つの授業に集中できました(アテネオ大学より、かなり緩やかでした) 。

私は「環境・開発学部(EDP)」に所属 。その中で受けた授業を、具体的に紹介します。

(A)全員必須科目

① UPEACE Foundation Course(平和と紛争)

「平和」の定義や「紛争」解決のメソッド(SIPABIOなど)を論理的に学ぶ授業です 。

午前の講義は、正直「基礎の基礎すぎて結局何もわからない」こともありましたが、午後のディスカッションは強烈でした 。

ファシリテーターの話を遮ったり、生徒の横から質問したり...「挙手して発言する」文化で育った私には衝撃でした 。

② THE UN SYSTEM(国連システム)

国連についての概要を学ぶ授業です 。

正直、自習できるレベルの表面的な知識も多かったですが、実際にUNDPで働いていた方の話を聞けたのは貴重な体験でした 。

(「パレスチナ問題」のロールプレイをした際、ファシリテーターもパレスチナ担当も「欠席」し、ぐだぐだになったのは今でも納得がいきません(笑))

(B)環境学部(EDP)の専門科目

ここからが、私の専門分野です。

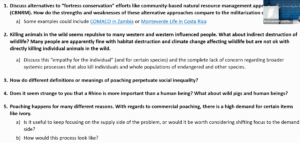

① Environment Conflicts and Sustainability(環境、紛争と持続可能性)

環境問題に関わる世界の紛争を学び、ディスカッションする、私の専攻の最初の授業です 。

ドイツ人のJan先生は現実主義者で、「正解のない問い」を常に投げかけてきました 。

(例:「密猟をどう思う?」など)

自分の意見を論理的に語る、非常に良いトレーニングになりました 。

密猟に関する質問☝️

② Sustainable Agriculture(持続可能な農業)

これが第一学期で最高の授業でした。

知識ゼロの私でも、講義・ワークショップ・フィールドトリップが満載で、本当に楽しかったです 。

- フィールドトリップ:コーヒー農家、有機野菜農家、畜産家へ訪問しました(話はスペイン語、先生が英語に通訳) 。

- 実技:「ぼかし肥料」や「オーガニック肥料」を、実際に自分たちで作りました 。

家畜場の見学

ぼかし肥料作りワークショップ

③ Forest, Forestry and Poverty(森林・林業と貧困)

4泊5日で森林実験場に泊まり込む、フィールドトリップがメインのコースです 。

この授業のプレゼンで、私は「カメルーンの林業(違法伐採)」について発表しました 。JICAでの経験が活きた瞬間です。

(ちなみに、カメルーンの違法木材の輸入国の大半はアジア...日本も入っています )

一学期を振り返って

環境問題は、人間の価値観や政治が絡み合い、終わりがないトンネルを歩くような感覚でした 。

しかし、先生たちも「正解はない」という前提で、私たちの言葉に耳を傾けてくれた。だからこそ、私も勇気を出して意見を言うことができました 。

JICAで得た「現場の感覚」と、大学院で得た「理論の視点」。この両方を手に入れたことが、次の「大使館勤務」というキャリアに繋がっていくのです。

まとめ:正解はない。だから「思考」を続ける

環境問題は、人間の価値観や政治が絡み合い、終わりがないトンネルを歩くような感覚でした 。

しかし、先生たちも「正解はない」という前提で、私たちの言葉に耳を傾けてくれた。だからこそ、私も勇気を出して意見を言うことができました 。

JICAで得た「現場の感覚」と、大学院で得た「理論の視点」。この両方を手に入れたことが、次の「大使館勤務」というキャリアに繋がっていくのです。

【次におすすめの記事】

この記事で「大学院」という道筋に興味を持ったあなたへ。

①【キャリアの全体像】私がJICA帰国後に「大学院」を選んだ“理由”

JICA海外協力隊「帰国後のキャリア」はどうなる?元隊員の私が選んだ「3つの道筋」と現実

② 私が「大学院」を選んでも“お金の不安”がなかった理由

【全公開】手取り16.6万で資産1100万円。私の「全自動・資産形成術」

③【もう一つの大学院】フィリピン「アテネオ大学」のリアル(近日公開予定)

(※ここには、3本目のはてなブログ(アテネオ大学)を引越した記事のURLを、将来的に貼ってください)